【崩壊スターレイル】裏庭・虚構・末日は「持ち物検査」?これまでの推奨属性とバフ効果を調べてみた【Ver.1.0~2.7末日】

「〇〇接待」「〇〇優遇」「持ち物検査」…

スタレのエンドコンテンツについて調べている時にこんな感じの言葉を見かけたこと、ありませんか

これって本当にそうでしょうか?

今回は定期的に更新されるエンドコンテンツの最終ステージについて、Ver.1.0裏庭からVer.2.7末日まで色々と調べてみました

【今回の調査対象】

過去から現時点(Ver.2.7末日)までに更新されたエンドコンテンツ(忘却の庭・虚構叙事・末日の幻影)の全最高難易度ステージ

- 忘却の庭 混沌の記憶 10(Ver.1.0~1.5):34ステージ

- 忘却の庭 混沌の記憶 12(Ver.1.6~2.6):22ステージ

- 虚構叙事 4(Ver.1.6~2.6):20ステージ

- 末日の幻影 4(Ver2.3~2.7):10ステージ

※前・後半ステージは別々に集計

の

- 推奨属性

- ステージ効果(乱流効果と選択バフ)

要約

長くなるので一旦先に結果を書いておきます

- 全体 炎/撃破/ホタル超撃破編成

- Ver.1.0~1.6 風/必殺技/ゼーレ量子統一編成

- Ver.2.0~2.7末日 雷/撃破/ホタル超撃破編成

- 忘却の庭 風/必殺技/ホタル超撃破編成

- 虚構叙事 炎/必殺技/持続(カフカブラックスワン)編成

- 末日の幻影 炎/撃破/ホタル超撃破編成

推奨属性の分析

崩壊スターレイルではキャラクターごとに7つの属性があり、エンドコンテンツの各ステージでは敵の弱点属性や耐性から総合的に判断された推奨属性が設定されています

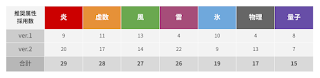

設定されている推奨属性の数はそれぞれ以下の通りです

- 忘却の庭 1~2つ

- 虚構叙事 2つ

- 末日の幻影 3~4つ

属性ごとのステージ数

- 最も多かったのは炎属性(29ステージ/全86ステージ中)

- 最も少なかったのは量子属性(15ステージ/全86ステージ中)

最も多く推奨されている炎属性が29ステージであったのに対し、量子属性は15ステージと約2倍の差がありました

【コンテンツ別の特徴】

- 忘却の庭1位は風属性(18ステージ/全56ステージ中)

- 虚構叙事1位は炎属性(9ステージ/全20ステージ中)

- 末日の幻影1位も炎属性(7ステージ/全10ステージ中)

これまで末日の幻影で炎属性が推奨属性でなかったことは一度もありません

というか、Ver.2.4忘却の庭を除くVer.2.2虚構叙事~Ver.2.7末日の幻影の約6か月間ずっとエンドコンテンツの推奨属性に設定されています

【バージョン別の特徴】

- Ver.1.0~1.6で最も設定されたのは風属性(18ステージ/全40ステージ中)

- Ver.2.0~2.7で最も設定されたのは雷属性(22ステージ/全46ステージ中)

Ver.1.0~1.6の結果は意外に思う方がいるかもしれません

要因として、Ver.1.0~1.4の忘却の庭では敵の構成が6週間(2週間×3期)毎にしか変更されていなかったことが考えられます

敵の構成を変更しない=推奨属性も同じままということで、Ver.1.0~1.4の忘却の庭で設定されていた推奨属性が多く集計されがちなのをご留意ください

ステージ効果の比較

エンドコンテンツではそれぞれ味方にとって有利なステージ効果が設定されています

それぞれの正式名称と設定効果数については以下の通りです

【乱流効果】

- 記憶の乱流(忘却の庭) 1つ固定

- 調子外れな節回し(虚構叙事) 1つ固定

- 末法の余燼(末日の幻影) 1つ固定

【選択効果】

- 怪談逸聞(虚構叙事) 3つから1つ選択

- 終末の公理(末日の幻影) 6つから2つ選択(前半後半各3つから1つ選択)

今回は模擬宇宙:不可知域を参考に特定の攻撃方法あるいは編成コンセプトを想定し、それらと合致したステージ効果の数について調べました

なお、効果が重複しているものは両方に加算しています

例えば、「弱点撃破状態の敵に対する、味方全体の必殺技ダメージ+70%」は撃破効果と必殺技効果の両方として計算、「必殺技を発動して敵にダメージを与えた時、追加攻撃を行ったと見なされる」は必殺技効果と追加攻撃効果の両方として計算…といった感じです

各コンセプトにおける効果数

- 最も多かったのは撃破(35効果/全131効果中)

- 最も少なかったのは持続ダメージ(16効果/全131効果中)

持続ダメージは他のコンセプトより限定星5の人数が少ない(あるいは高難易度でも通用する編成が少ない)ので最下位も仕方ないかなって感じです

Ver.3で持続向きのキャラ増えるといいですね

【コンテンツ別の特徴】

- 忘却の庭1位は必殺技(7効果/全56効果中)

- 虚構叙事1位も必殺技(12効果/全40効果中)

- 末日の幻影1位は撃破(26効果/全35効果中)

忘却の庭1位が必殺技なのは風属性がVer.1.0~1.6で最頻であったのと同様に、当時の忘却の庭が3期連続敵構成変更なしだったためなのが一因だと考えられます

虚構叙事については撃破以外の3コンセプトはほぼ横並びです

末日の幻影は末法の余燼の効果が撃破系効果(「鉄壁の防御」を持つ敵が弱点撃破される時、…)で固定されていることもあり、他コンセプトに2倍以上の差をつけて1位でした

【バージョン別の特徴】

- Ver.1.0~1.6で最も設定されたのは必殺技(9効果/全46効果中)

- Ver.2.0~2.7で最も設定されたのは撃破(34効果/全85効果中)

Ver.1.3~1.5忘却の庭では特定の攻撃2種についての効果が多く見られました(「通常攻撃と必殺技のダメージ+200%」「味方が必殺技または追加攻撃を行った後、…」など)

撃破系効果はVer.1.6第1期忘却の庭以外全てVer.2代で設定されていました

【補足】これって新規実装キャラ接待なだけでは…?

ということで限定星5実装キャラの属性と攻撃方法から分析を行います

【属性】なお、攻撃コンセプトにおけるアタッカーの分類は以下の通りです

- 【撃破】ブートヒル、ホタル、乱破

- 【必殺技】アルジェンティ、黄泉、雲璃、飛霄

- 【追加攻撃】トパーズ&カブ、Dr.レイシオ、雲璃、飛霄

- 【持続ダメージ】カフカ、ブラックスワン

今回は(キャラの実装数が少なく)期待度数が5以下のデータが多いため、フィッシャーの正確確率検定(Fisher's exact test)をしてきました

有意水準は5%(α = 0.05)です

- 推奨属性×実装キャラ:χ²(6) = 3.363 , p = .762 ns

- 推奨属性×実装キャラ(アタッカー):χ²(6) = 1.637 , p = .950 ns

- ステージ効果×実装キャラ(アタッカー):χ²(3) = 0.718 , p = .869 ns

ということで、全ての検定において有意差が認められませんでした

つまり(現時点での)エンドコンテンツにおける推奨属性・ステージ効果と、実装キャラの属性・攻撃方法は(統計学的には)関連がないということです

(でも個人的な体感だと新キャラ接待めっちゃ感じる…)

採用率1位編成

よくTier表の画像が回されるprydwen.ggの統計データを参照しました

↑こういうサイト

prydwen.ggを採用した理由はWayback Machineからほぼ全ての過去データが見られるからです

もし星穹铁道工坊の過去データをお持ちの方がいらっしゃいましたら是非恵んでください

なお、この結果を見るにあたって以下の点にご留意ください

- 統計データの母集団にバイアスがかかっている

- 持っているプレイヤーが多いキャラほど順位が高くなりがち

△ 編成採用率はキャラクターを所有しているかどうかに関係なく編成の出現率を示しています

- キャラ選択肢の幅が多い編成は順位が低くなりがち

△ 完全一致している編成のランキングなので、どのキャラを採用するか選択できる編成は使用率が分散します

- 強さランキングではない

△ クリアラウンド数は考慮してません(星3クリアできるラウンド数ならOK)

歴代採用率1位編成とその出現率

圧倒的 "ホタル 調和開拓者 ルアン・メェイ ギャラガー" 率です

前置きで、持っているプレイヤーが多いキャラほど順位が高くなりがちだと説明しましたが、

- ホタル→キャラ人気がある

- 調和開拓者→ストーリー配布

- ルアン・メェイ→初の限定調和

- ギャラガー→星4&Ver.2.3イベント配布&ホタル実装時PU星4枠

と、ホタル超撃破編成はどのキャラも所持率が高そうなのが多くの比較で1位になった一因かなと思います

ちなみにホタル超撃破編成がどれだけのシェアを誇っていたのか、飛霄編成において編成採用率が最も高かったVer.2.6末日の幻影の全体編成使用率(前半後半合算)を見てみましょう

(App. rate =使用率)

う~ん。圧倒的!

いかがでしたか?(感想)

まあエンドコンテンツのあれこれでは特に撃破(ホタル)についての内容をよく見かけていたのでそうは思っていたのですが、想像以上でした

逆に、実装時には公式からインフレについて言及されるほどだった鏡流がそこまでだったのが意外でした(上位ではありましたが)

Ver.1環境で無双していたゼーレ編成がVer.2環境であまり見かけなくなったように、今環境で猛威を振るっているホタル編成もいつか見かけなくなるときが来るんですかね?

Ver.3.0では氷属性のマダム・ヘルタと、新運命である記憶運命のアグライアが実装されるということで、Ver.3はこれまでと違う環境になりそうで期待(と不安)でドキドキする~

最後に、こんな長い記事に最後まで付き合っていただいてありがとうございました!

.png)

.png)